脂肪性肝疾患とは

脂肪性肝疾患は、文字通り肝臓に脂肪(主に中性脂肪)が過剰に蓄積された状態です。肝細胞の30%以上に中性脂肪が溜まった状態を脂肪性肝疾患といいます。

自覚症状はほとんどありません。健康診断の採血で肝機能異常を指摘されたり、腹部超音波検査で脂肪性肝疾患が見つかり、その段階で受診を勧められることがよくあります。

全世界的な肥満、生活習慣病の増加に伴い、脂肪性肝疾患は急増しています。日本でも、メタボリックシンドロームの患者数の増加に伴って脂肪性肝疾患の患者数も増加しており、現在、検診を受けた成人のうち30%に脂肪性肝疾患がみられ、その数は1000万人から3000万人にのぼると報告されています。

原因のほとんどは過食と飲酒ですが、糖尿病や内服薬(ステロイドなど)、栄養障害などによる代謝障害も原因となります。心血管イベント(虚血性心疾患、心臓弁膜症、不整脈、心不全、高血圧、心内膜炎、血管疾患、脳卒中)や肝疾患イベント(肝がん、肝性能症、食道胃静脈瘤、腹水、黄疸)、乳がんや大腸がんとの関連性も指摘されています。

脂肪性肝疾患の分類

2023年6月、欧州肝臓学会(EASL)、米国肝臓病学会(AASLD)、ラテンアメリカ肝疾患研究協会(ALEH)はNASH/NAFLDという病名を変更しました。

脂肪性肝疾患をSLD(steatotic liver disease:脂肪性肝疾患)と総称し、メタボリック症候群の基準の一部を満たす場合にMASLD/MASHと診断することにしました。

J Hepatol 2023 June 20; DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhep.2023.06.003

SLD:脂肪性肝疾患の内訳

MASLD(metabolic dysfunction associated steatotic liver disease):代謝機能障害関連脂肪性肝疾患

以下の5つの心代謝系危険因子のうち少なくとも1つ存在し、飲酒量は男性210g/週未満、女性 140g/週未満であること。おおよそ男性では、5%のビール350mlを毎日2本ずつ、女性では週5日2本ずつ飲んだ場合となります。

心代謝系危険因子(成人)

- 肥満:BMI≧23kg/m2(アジア人以外は25)、またはウエスト周囲径男性>94cm、女性>80cm

- 糖尿病:空腹時血糖≧100mg/dLまたは食後2時間値≧140mg/dL、HbA1c≧5.7%、2型糖尿病の診断または治療中

- 高血圧:血圧≧130/85mmHgまたは降圧薬治療

- 高中性脂肪:血清中性脂肪値≧150mg/dLまたは脂質異常治療

- 低HDL血症:血清HDL-コレステロール値 男性≦40mg/dL、女性≦50mg/dLまたは脂質異常治療

MASH(metabolic dysfunction associated steatohepatitis):代謝機能障害関連脂肪性肝炎

MASLDに肝機能障害の加わったもの。これまでのNASH(非アルコール性脂肪性肝疾患炎)のほとんどはMASHに入ります。

MASLDの診断された人のうち、10~20%の方がMASHに進行するとされています。無症状ですが、10~20方の方が数年から数十年かけて肝硬変へと進行します。

肝硬変になると、肝がんの可能性も高まり、5年以内に肝がんになる可能性は約20%とされています。実際、肝がんの原因のうち、脂肪性肝疾患を背景にした割合が確実に増加しています。また、肝硬変から元の肝臓の状態に戻ることはありません。

MetALD(MASLD and increased alcohol intake):代謝機能障害アルコール関連肝疾患

飲酒量が男性210〜420g/週、女性 140〜350g/週で、上記MASLDの基準の一部を満たす場合。

ALD(Alcohol Associated Liver Disease):アルコール関連肝疾患

男性420g/週以上、女性 350g/週以上の飲酒のある脂肪性肝疾患

Specific Aetiology SLD:特定成因脂肪性肝疾患

薬剤性(DILI)や単一遺伝子疾患(Wilson病)などによる脂肪性肝疾患など

Cryptogenic SLD:成因不明脂肪性肝疾患

いずれの基準も満たさない脂肪性肝疾患

主な原因

はっきりとした発症の仕組みは解明されていませんが、生活習慣病などの環境要因の影響が強く、酸化ストレスや先天的な遺伝的要因の関与も大きいことが報告されています。

PNPLA3やTM6SF2などの遺伝子多型が報告されていますが、研究レベルで、実臨床には使用されていません。

脂肪性肝疾患の約15%の方がBMI25未満の肥満のない方です。

MASLD、MASHの原因としては、甘いお菓子(アイスクリーム・チョコレート・饅頭)や、ジュース、過剰な果物、バター、マーガリン、チーズ、卵黄、豚肉、鶏の皮、レバー、イカなどが挙げられます。

診断方法

現在のMASHの診断方法は、肝臓に針を指して肝臓の一部を採取して顕微鏡で診断する肝生検ですが、これは入院が必要な体への負担の大きな侵襲的な検査です。

肝生検以外の指標の開発が盛んに行われており、簡易的なスコア(FIB-4 scoreやNFS:NAFLD fibrosis score)や超音波検査、MRIなどの評価方法が報告されている段階です。

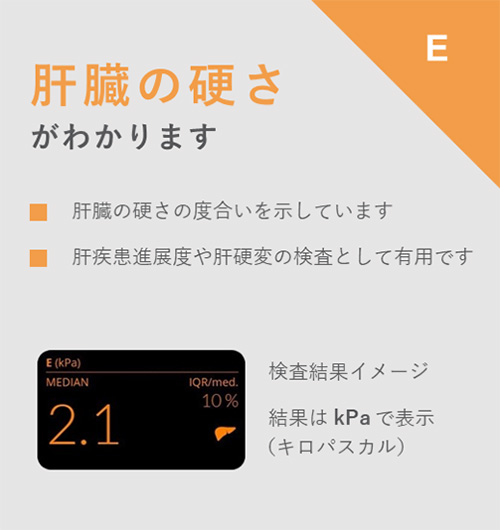

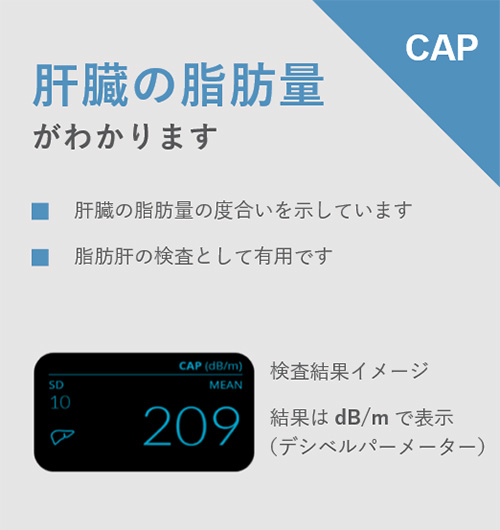

これまではエコーの画像で肝臓が白くなっている度合いを目で判断していましたが、脂肪を数値化することが可能です。肝臓にエコーを当てて、1~2分の検査で痛みはありません。また、肝臓の硬さも同時に測定可能です。

脂肪肝の方は年に4回まで(3ヶ月に1回)保険適応があり、肝臓の脂肪沈着の度合いが数値で経過観察できます。検査料金は3割負担の方で600円程度です(その他、初診料もしくは再診療等がかかります)。

詳しくは外来受診時にお尋ねください。

脂肪性肝疾患の他に肝疾患が隠れている可能性があるので、専門医のいる医療機関を受診することをお勧めします。当院は神奈川県より指定された肝疾患連携拠点病院・肝臓専門医療機関です。

脂肪性肝疾患の治療

まず、アルコール性(ALD、MetALD)なのか、非アルコール性(MASLD、MASH)なのかの診断が非常に重要になります。

- アルコール性の場合

アルコール性の場合は、節酒を第一に考えます。Specific Aetiology SLD(特定成因脂肪性肝疾患)の場合には、もとの疾患に対する治療を行います。 - 非アルコール性の場合

非アルコール性の方で、肥満傾向の方ならば、食事を見直し、内臓脂肪を減らすために適度な運動を続けるようにします。甘いお菓子(アイスクリーム・チョコレート・饅頭)や、ジュース、過剰な果物、バター、マーガリン、チーズ、卵黄、豚肉、鶏の皮、レバー、イカを控えた食事を心がけます。

運動はどんなものでも構いません、ウォーキング、ジョギング、水泳などの有酸素運動やジムや自宅での筋トレなど、自分にあったものを継続することが重要です。BMIが25%以上の方は体重を7〜10%、BMIが25%以下の方は体重を3〜5%落とすと、肝臓の組織学的に脂肪肝の改善が期待できると報告されています。

現在、高血圧・高脂血症・糖尿病の薬の中にはMASLD およびMASHに対するに対する有効性が報告されているものもありますが、MASLD およびMASHに対する、保険適用が認められた薬は、残念ながら国内外で未だにありません。

繰り返しになりますが、適切な食生活や適度な運動を心掛け、肝臓の状態を改善することが大切です。採血や超音波検査による定期的な経過観察が必要です。